「本ページにはアフィリエイトリンクが含まれています」

琵琶湖は、日本有数のバスフィッシングスポットとして知られていますが、近年は「釣れない」といった声も増えてきました。

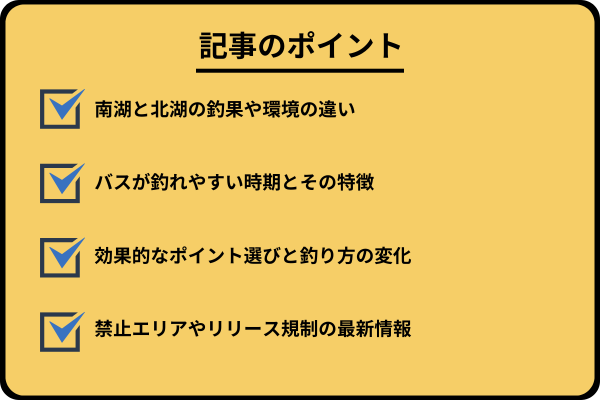

この記事では「琵琶湖 バス 釣り 現状」と検索している方に向けて、現在の釣果傾向や釣り方の変化、各エリアの特徴を詳しくご紹介します。

たとえば、釣果 南湖では以前より厳しい状況が続いている一方で、釣果 北湖では安定した実績が見られるなど、地域によって大きな差があります。

また、琵琶湖 バス釣り おかっぱりの難易度が上がっている背景には、ウィードやベイトの分布変化があります。

陸から釣る際には、バス釣り ブログ 陸っぱりの情報を活用することも重要です。

この記事では、琵琶湖 バス釣り ポイントの選び方や、**琵琶湖でバスばよく釣れる場所は?**といった疑問にも触れていきます。

さらに、バス釣り 初心者が押さえるべき注意点や、琵琶湖 バス釣り 禁止エリアのルール、バス釣り リリースに関する現状と規制についても解説します。

「琵琶湖でバスが釣れる時期はいつですか?」という疑問を持つ方にも分かりやすく、シーズンごとの釣果の違いやおすすめ時期も紹介します。

釣果アップにつながる最新の情報を、現地の実情をもとに丁寧にまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

琵琶湖 バス 釣り 現状と釣果の傾向

-

釣果 南湖の現状と変化

-

釣果 北湖での釣果状況

-

琵琶湖でバスが釣れる時期はいつですか?

-

琵琶湖でバスばよく釣れる場所は?

-

琵琶湖 バス釣り ポイントの選び方

釣果 南湖の現状と変化

琵琶湖の南湖エリアでは、近年バスの釣果に大きな変化が見られます。

かつては“爆釣”と称される日が多く、初心者でも釣果を上げやすい場所として人気がありました。

しかし現在では、「釣れない湖」との声も聞かれるほど、状況が大きく変わっています。

その背景には複数の要因が存在します。

まず第一に、生態系の変化が挙げられます。以前はブルーギルが南湖の主要なベイト(捕食対象)でしたが、ここ数年でその数が著しく減少しています。

一説では、過去の10分の1から100分の1にまで減ったエリアもあると言われています。

このギルの減少によって、ギルを主食としていた南湖のバスも減少し、釣果の低下につながっているのです。

また、ウィード(湖底の水草)の分布変化も釣果に影響を与えています。

以前は岸寄りに多くのウィードが生えており、バスの隠れ家となっていました。

しかし現在では岸沿いのウィードは減少し、沖のみにまとまっているケースが多く見られます。

その結果、岸から釣る「おかっぱり」ではアプローチできる範囲が限られ、さらにバスの回遊ルートも変わってしまいました。

釣果が安定しないもう一つの要因は、捕食対象となるベイトフィッシュの変化です。

ギルの代わりにワカサギや鮎など、比較的小型で泳ぎ回るベイトが主流になりつつあります。

これにより、従来の「縦の動き」でバスを誘う釣り方では反応が薄く、ミドストやI字系といった“横の釣り”が重要視されるようになりました。

このように、南湖では環境の変化に適応した釣り方や場所選びが求められています。

かつてのように「投げれば釣れる」といった簡単な状況ではありません。

だからこそ、最新の情報や傾向をキャッチし、釣り方を柔軟に変えていく姿勢が重要になります。

釣果 北湖での釣果状況

北湖のバス釣りは、現在も比較的安定した釣果が期待できるエリアとして注目されています。

とくに透明度が高く、広大なフィールドが広がっている北湖は、南湖に比べて自然な環境が色濃く残っており、その点が釣果にも大きく影響しています。

一方で、北湖で釣れるバスはやや小型の傾向があります。

南湖では40〜45cmクラスのバスが平均的に釣れるのに対し、北湖ではアベレージサイズが35cm前後になることも珍しくありません。

ただし、このサイズ差を補って余りあるのが「コンディションの良さ」です。

体高があり、引きも強い北湖のバスは、ファイトの迫力を楽しめるという点で人気があります。

また、近年の特徴として、南湖のような“爆発的な釣果”は少ないものの、コンスタントに釣果が得られることが魅力です。

これは北湖のバスが回遊型であり、日中でもベイトフィッシュを求めて広い範囲を移動しているためです。

ワカサギや鮎、稚魚などをベイトとするこれらのバスは、沖のウィードエリアや岩場を中心に回遊しています。

ただし、北湖にはデメリットもあります。

具体的には、風の影響を強く受けやすく、釣行中止になってしまうケースも少なくありません。

特にレンタルボートを使用する場合は、行動範囲が制限されるため、天候の確認が重要です。

それでも、近年は南湖よりも生命感があると感じる釣り人が増えており、「南湖で釣れないから北湖へ」と移動するアングラーも少なくありません。

北湖は水質が良いため、サイトフィッシングにも適しており、視覚的に楽しみながら釣りができることも魅力の一つです。

このように、北湖は「数より質」や「環境との対話」を楽しむ場所として、特に中級者から上級者に支持されている釣り場と言えるでしょう。

琵琶湖でバスが釣れる時期はいつですか?

琵琶湖でバスがよく釣れる時期は、3月から11月の間です。

中でも特におすすめなのは、春(4月~6月)と秋(9月~11月)の期間です。

これらの時期はバスが活発に動き、釣果が上がりやすくなるため、多くのアングラーが訪れます。

春はバスにとって産卵のシーズンであり、浅場に集まる個体が増える傾向にあります。

水温が上昇し始める4月頃から、バスはシャロー(浅場)に入り、スポーニング(産卵)を意識した行動を取るようになります。

したがって、比較的岸に近いポイントでも良型のバスが狙いやすくなり、初心者にもおすすめのタイミングです。

秋も非常に釣りやすい季節です。水温が下がるにつれてバスは再び活発にベイトを追い始め、積極的にフィーディング(捕食)するようになります。

この時期は広範囲にわたって回遊する個体が増え、特に朝夕の“マズメ時”には一気に釣果が伸びる可能性があります。

ただし、3月や11月といったシーズンの境目では、天候や水温の変化が激しく、安定した釣果を出すのが難しいこともあります。

水温の低下が早い年には、バスの動きも鈍くなるため、時期の見極めが重要です。

一方で、真夏や真冬の釣行は難易度が高まります。

夏は水温上昇によってバスがディープエリアに移動することが多く、適切なレンジを見極めないと釣れない状況になりがちです。

冬はバスの活性が下がり、スローな釣りが求められますが、それでも釣果は安定しにくいという点に注意が必要です。

このように、年間を通して釣りが楽しめる琵琶湖ですが、もっとも釣果が期待できるのは春と秋。

釣行の計画を立てる際には、水温や天候に加え、釣れる傾向にあるベイトやルアーの情報も併せてチェックすることで、より良い結果につながります。

琵琶湖でバスばよく釣れる場所は?

琵琶湖でバスがよく釣れる場所として知られているのは、主に「北湖東岸」「南湖西岸」「旧彦根港」の3エリアです。

それぞれのエリアには独自の特徴があり、どこで釣るかによって戦略や使うルアーも変わってきます。

釣行前には、それぞれのポイントの特性をしっかり理解しておくことが釣果アップの近道です。

北湖東岸は、水質が非常にクリアで、自然な地形が残るエリアです。

このため、サイトフィッシング(目で見て狙う釣り)に適しており、特に春から初夏にかけては浅場に入ってくるバスを狙いやすくなります。

透明度の高さからプレッシャー(警戒心)も高いため、ナチュラルなルアー選びと静かなアプローチが鍵になります。

足場の良い漁港周辺や岩場も点在しており、陸っぱりでも釣果が出やすい傾向にあります。

一方、南湖西岸はアクセスの良さから人気が高いエリアです。

とくに草津川河口や矢橋帰帆島(やばせきはんとう)周辺は、バスのストック量が多く、初心者でもチャンスがあります。

ただし、近年ではウィード(湖底の水草)が沖に偏る傾向にあり、岸から届く範囲では魚影が薄くなることもあるため、遠投性能の高いタックルが重宝されます。

旧彦根港周辺は、比較的プレッシャーが低めで、地元アングラーから根強い支持を集めているスポットです。

港湾エリア特有のストラクチャー(人工物)にバスがつきやすく、ダウンショットやジグヘッドなどのライトリグで反応が出やすい環境です。

波風の影響も受けにくいため、悪天候時の逃げ場としても使えます。

このように、琵琶湖には「よく釣れる場所」が点在していますが、最適な場所を選ぶには季節や天候、目的(数釣りなのかサイズ狙いなのか)によって変わります。

釣りたいスタイルに合わせてポイントを選ぶことで、より満足度の高い釣行になるはずです。

琵琶湖 バス釣り ポイントの選び方

琵琶湖でバス釣りをする際、ポイントの選び方は非常に重要です。

広大な湖ということもあり、どこで竿を出すかによって釣果に大きな差が出ます。

そのため、闇雲に釣り始めるのではなく、条件をしっかりと見極めた上で場所を選ぶことが求められます。

まず確認すべきなのは、水温と水質です。バスは変温動物であり、水温の影響を大きく受けるため、シーズンや天候によって居場所が変わります。

例えば、春は産卵に向けて浅場に移動し、秋はベイトを追って広範囲に回遊します。

水温が安定して高くなるタイミングでは、シャローエリア(浅場)に入ってくる可能性が高まるため、こうしたエリアを中心に選ぶとよいでしょう。

水質もバスの行動に影響を与える重要な要素です。濁りが強すぎると視認性が悪くなり、逆に透明すぎると警戒心が強まる傾向にあります。

適度なステイン(やや濁りのある)水質が理想とされており、こうしたエリアではリアクションバイトを誘いやすく、ルアーのバリエーションも広がります。

次に注目したいのが、地形やストラクチャーの有無です。

バスは変化のある場所を好む傾向があるため、ウィード、岩、護岸、漁港などの地形変化がある場所を優先的に探すと良い結果につながりやすくなります。

また、浚渫(しゅんせつ)エリアのように、水中の起伏が激しい場所も狙い目です。

ボートでの釣行であれば、魚探を使って地形を把握するのが有効です。

加えて、釣り人の多さやプレッシャーも無視できない要素です。

あまりにも釣り人が密集している場所では、バスがスレ(学習して警戒)てしまい、ルアーへの反応が鈍くなりがちです。

週末や連休中などは、メジャーポイントを避けて人が少ないエリアを選ぶのも一つの工夫です。

最後に、陸っぱりかボートかという釣行スタイルによっても、選ぶべきポイントは変わります。

おかっぱりでは行動範囲が制限されるため、岸際の変化が豊富な場所が向いています。

一方、ボートでは沖のウィード帯やディープエリアも狙えるため、より自由度の高い釣りが可能になります。

このように、ポイント選びは「条件」「地形」「人の動き」「釣行スタイル」の4つを軸に考えると失敗しにくくなります。

的確なポイント選定ができれば、たとえバスがシビアな状況でも釣果につながるチャンスは十分にあります。

琵琶湖 バス 釣り 現状と課題の整理

-

琵琶湖 バス釣り 禁止エリアと規制

-

バス釣り リリース問題と現状

-

琵琶湖 バス釣り おかっぱりの難易度

-

バス釣り ブログ 陸っぱりの情報活用

-

バス釣り 初心者が注意すべき点

-

環境変化によるバスの行動パターン

琵琶湖 バス釣り 禁止エリアと規制

琵琶湖でバス釣りを楽しむ際には、禁止エリアや規制を事前に把握しておくことが重要です。

これらのルールは、水産資源の保護や安全確保を目的として定められています。

まず、滋賀県では特定の区域や期間において、水産動物の採捕が禁止されています。

例えば、近江八幡市沖島町地先の栗谷湾内では、5月10日から7月10日までの間、水産動物の採捕が禁止されています。

また、高島市安曇川町四津川金丸橋から堀川橋地先にかけては、4月1日から7月31日までの間、同様の規制が設けられています

さらに、琵琶湖の各地に設置されている増殖場周辺では、4月1日から7月31日までの期間、浮産卵床から20メートル以内の区域でフナやモロコの採捕が禁止されています。

これらの規制は、魚類の繁殖期における生息環境の保護を目的としています。

また、琵琶湖では船舶の航行が制限されている区域も存在します。

例えば、近江八幡市沖島町周辺の水域では、5月1日から11月30日までの間、総トン数5トン未満の動力船による航行が禁止されています。

この規制は、遊覧や競走、練習を目的とした船舶が対象となっており、バス釣りボートも含まれます。

ただし、荒天時の危険回避やボートの故障など、やむを得ない場合は除外されます。

BRUSH(ブラッシュ) 琵琶湖 バスフィッシング情報、釣果 動画 ムービー満載

これらの規制を遵守することで、琵琶湖の自然環境を守りつつ、安全にバス釣りを楽しむことができます。

釣行前には、滋賀県の公式ホームページや現地の案内板などで最新の情報を確認するようにしましょう。

バス釣り リリース問題と現状

琵琶湖におけるバス釣りでは、リリース(釣った魚を再び放流する行為)に関する問題が存在します。

特に、ブラックバスが特定外来生物に指定されて以降、リリースに対する規制が強化されました。

滋賀県では、釣ったブラックバスを再放流することが禁止されており、釣り人は釣った魚を持ち帰るか、指定された回収ボックスに入れる必要があります。

Enoughfishing+7ENJOY ANGLER+7note(ノート)+7

このリリース禁止措置は、在来種の保護や生態系の維持を目的としています。

ブラックバスは肉食性が強く、在来の小魚やエビ類を捕食するため、放流が続けば生態系への影響が懸念されます。

一方で、バス釣り愛好者からは、リリース禁止に対する反発の声も上がっています。

釣りの楽しみの一つであるキャッチ&リリースが制限されることで、釣りの魅力が損なわれると感じる人も少なくありません。

また、釣った魚を持ち帰ることに抵抗を感じる釣り人も多く、結果として釣りを控える傾向が見られます。

このような状況は、琵琶湖周辺の観光業や釣具店など、地域経済にも影響を及ぼしています。

バス釣り大会の中止や参加者の減少が報告されており、釣り関連のイベントやサービスの縮小が懸念されています。

リリース問題に対する解決策としては、釣り人と行政、地元住民との対話を重ね、共存の道を模索することが求められます。

例えば、特定の区域や期間においてリリースを許可するなど、柔軟な対応が検討されるべきでしょう。

琵琶湖 バス釣り おかっぱりの難易度

琵琶湖でのバス釣りにおいて、岸から釣りを行う「おかっぱり」は、特に初心者にとって難易度が高いとされています。

その主な理由は、アクセス可能なポイントが限られていることや、釣り人の多さによるプレッシャーの高さ、そしてバスの行動範囲の広さにあります。

まず、おかっぱりでは岸から届く範囲に限界があるため、バスの回遊ルートや潜んでいるポイントにアプローチしにくいという課題があります。

特に、南湖ではウィード(藻)の減少や水質の変化により、バスの生息場所が変化しており、岸からの釣りでは狙いを定めるのが難しくなっています。

また、人気の高いポイントでは釣り人が集中し、バスが警戒心を強める傾向があります。

そのため、同じポイントでの釣果が期待しにくく、釣り人は複数のポイントを巡る「ランガン」スタイルを採用する必要があります。

さらに、琵琶湖では水深の変化や地形の複雑さが影響し、バスの居場所を特定するのが難しいとされています。

特に、夏場にはバスが深場に移動する傾向があり、岸からの釣りでは届かない場合があります。

これらの要因を踏まえると、おかっぱりでのバス釣りは、地形やバスの行動パターンを理解し、柔軟な戦略を立てる必要があります。

初心者にとっては難易度が高いものの、経験を積むことで釣果を上げることが可能です。

例えば、南湖の木浜エリアでは、岸からのキャストで浚渫(しゅんせつ)ブレイクにアプローチできるポイントがあり、比較的釣果が期待できます。

また、北湖では水質がクリアでバスの警戒心が高いため、フィネスな釣り方やナチュラルなルアー選択が効果的とされています。

【琵琶湖バス釣り】琵琶湖フローターガイドサービス+1【TSURI HACK】日本最大級の釣りマガジン – 釣りハック+1

以上のように、琵琶湖でのおかっぱりバス釣りは、地形やバスの行動を理解し、戦略的にアプローチすることで、難易度を克服し、釣果を上げることが可能です。

バス釣り ブログ 陸っぱりの情報活用

バス釣りをおかっぱり(岸釣り)で楽しむ際、個人ブログの情報は非常に役立つツールのひとつです。特に琵琶湖のようにエリアごとに環境が異なり、釣果にもバラつきが出る場所では、現地のリアルな釣果情報や使われているルアー、ポイントの雰囲気を把握する手がかりになります。

例えば、釣行日や釣れた時間帯、使用したリグや釣ったバスのサイズなどを詳細に記録しているブログは、経験値の浅いアングラーにとって大きな助けになります。特に注目すべきは、ブログ投稿者がどのような視点でその日の釣果を分析しているかです。たとえば「この時期は風下の岸にベイトが溜まりやすい」といった地形・気象条件との関係性を説明している記事は、実践で再現しやすいヒントになります。

一方で、ブログ情報には注意すべき点もあります。最も大きいのは、釣行日から時間が経っている場合、すでにその情報が古くなっている可能性があるということです。琵琶湖のようなダイナミックな環境では、2~3日で状況ががらりと変わることも珍しくありません。ですので、投稿の日付をしっかり確認し、できるだけ直近の情報を参考にするようにしましょう。

また、アクセスのしやすさや駐車場の有無、地元のルールといった、釣果以外の「環境情報」も見逃せません。陸っぱりでは車の駐車場所や釣り場までの距離など、事前に把握しておくとスムーズに行動できます。

こうしたブログ情報はあくまで「現地の状況を知る参考資料」として活用し、自分の釣行スタイルにアレンジする姿勢が大切です。複数のブログを比較し、共通するポイントを抽出することで、より信頼度の高い情報として役立てられます。

バス釣り 初心者が注意すべき点

バス釣りを始めたばかりの初心者が陥りやすいのは、「とりあえず道具をそろえれば釣れる」と思い込んでしまうことです。

もちろん、釣具選びは重要ですが、それ以前に知っておくべきことがいくつかあります。

琵琶湖のような大規模なフィールドでは、その影響がより顕著に現れます。

最初に注意すべきなのは「場所選び」です。闇雲に竿を出してもバスがいない場所では釣れません。

琵琶湖の場合、南湖と北湖で水質も地形も大きく異なり、それぞれに合った釣り方やルアーが必要になります。

初心者であれば、まずは実績の高いポイントを選び、ある程度魚影の濃いエリアで練習するのが上達への近道です。

次に大切なのが、「ルアーの動かし方」。釣具屋やネット情報で得たリグをそのまま投げているだけでは、バスが食いつく確率は低くなります。

ルアーは種類によって動かし方が異なり、それぞれに適したアクションを加える必要があります。

たとえば、ミドストやダウンショットではスローに誘うことが鍵になりますし、スピナーベイトやクランクベイトは一定のスピードで巻くことが基本です。

また、意外と軽視されがちなのが「マナーとルール」です。

琵琶湖では釣り禁止エリアやリリースの取り扱いなど、明確なルールが存在します。

これを知らずに釣行してしまうと、周囲の人や地域に迷惑をかけてしまう可能性があります。

初心者のうちは、とくに地域のルールや立ち入り禁止場所を確認してから釣り場を選ぶようにしましょう。

初心者は釣れない日が続くと気持ちが折れてしまいがちですが、「釣れなかった理由」を考えるクセをつけると、着実にスキルは上がります。

何を使い、どんな場所で、どのように投げたのかを記録に残しておけば、次回の釣行に役立ちます。

環境変化によるバスの行動パターン

近年の琵琶湖では、ウィードの減少やブルーギルの激減など、環境の大きな変化がバスの行動パターンに明確な影響を与えています。

これにより、従来の「釣れる条件」や「釣り方」が通用しない場面も増えてきました。

かつての南湖では、ギルを主なベイトとするバスが多く、ギルを模したルアーや縦の動きに反応することが多かったのですが、ギルの数が激減した現在では、そうしたバスも比例して減少しています。

代わりに、ワカサギや鮎、ハスといった小型で回遊性のあるベイトフィッシュを追う個体が増えており、これにより「横の釣り」に対する反応が良くなっているのです。

たとえば、I字系やミドスト(ミッドストローリング)といったルアーは、まさにそのようなベイトにマッチした動き方をするため、近年注目が高まっています。

一方で、ビッグスプーンやマグナムクランクのようなダイナミックな釣りも、ハスが多い時期や場所では今でも非常に効果的です。

これは、バスの食性が単一ではなく、環境に応じて柔軟に変化している証拠とも言えます。

さらに、冬の降雪量の変化も水質や水温に影響し、「琵琶湖の深呼吸」が起きない年には水質の悪化が見られることもあります。

このような環境要因の変化により、バスは酸素量の多いエリアや、より安定した水温を保つエリアに移動する傾向があります。

その結果、釣果の出るポイントも従来と異なり、よりタイミングや条件の見極めが重要になってきました。

このように、環境の変化は釣り方やポイントの選び方に直接影響を与えるため、「今、バスが何をしているか」を読み取る観察力が問われる時代になってきています。

気象情報や水位、透明度の変化も含め、常に現場の状況を意識した釣りを心がけることで、環境変化にも柔軟に対応できるようになります。

まとめ

-

南湖ではブルーギル減少によりバスの数が減ってきている

-

沖寄りのウィード増加でおかっぱりからの釣果が落ちている

-

ワカサギや鮎がベイトになり釣り方が横の動き中心に変化

-

南湖は以前のような爆釣が減り釣果の安定性が低下傾向

-

北湖は水質が良く自然環境が残っており安定した釣果が期待できる

-

北湖のバスはやや小型だが体高がありファイトが楽しめる

-

北湖では回遊型バスが多くベイト次第で釣果が変動する

-

強風時は北湖での釣行が中止になるケースがあるため注意が必要

-

バス釣りのベストシーズンは春と秋で初心者にも狙いやすい

-

夏と冬は水温の影響でバスの活性が下がり釣果が不安定になる

-

人気エリアは北湖東岸・南湖西岸・旧彦根港などが知られている

-

ポイント選びでは水温・水質・地形・プレッシャーが重要な要素

-

おかっぱりは行動範囲が限られるため地形と釣り方の理解が必須

-

リリース禁止が釣り人や観光への影響を与えている現状がある

-

環境変化に応じてルアー選びやアプローチ方法を柔軟に変える必要がある