本ページにはアフィリエイトリンクが含まれています

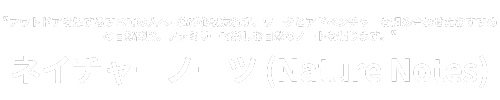

釣りが趣味の方であれば、「雨 の 日 釣り サビキ」と検索して雨天時でも楽しめる方法を探している人も多いでしょう。

雨の日の釣りは敬遠されがちですが、実は状況を見極めることで思わぬ釣果に恵まれることもあります。

特にサビキ釣りは初心者でも手軽にチャレンジでき、アジ釣り(サビキ)として高い人気を誇ります。

中でも雨の日 泳がせ釣りへの切り替えや、雨の日 ルアー海での釣法、さらにはイカ釣り 雨の後なども含め、多彩な戦略が立てられるのが魅力です。

この記事では、雨の日 釣り 堤防で注意すべきポイントをはじめ、雨の後 釣り アジが狙いやすくなる理由や、アジ 雨の日に釣れやすくなる仕組みも解説します。

また、釣り 雨量による影響や、雨 濁り 釣りが有利になるケースなど、雨天時に特有の環境変化についても取り上げています。

釣り初心者から中級者まで、天気に左右されず楽しめるヒントが詰まった内容となっていますので、雨の日だからといってあきらめる前に、ぜひ参考にしてみてください。

雨の日 釣り サビキの基本と魅力

-

雨の日 釣り 堤防で気をつけたいこと

-

雨の後 釣り アジが狙いやすい理由

-

アジ 雨の日に釣れる理由とは

-

雨 濁り 釣りが有利になる状況

-

釣り 雨量による釣果の違い

雨の日 釣り 堤防で気をつけたいこと

雨の日に堤防で釣りをする際は、安全面と仕掛けの扱いに特に注意が必要です。

天候が悪化すると足元が滑りやすくなるだけでなく、風や波の影響で予期せぬ事故が起こるリスクも高まります。

初心者でも楽しく安全に釣りを続けるためには、いくつかのポイントを押さえておくと安心です。

まず最も重要なのは、滑りにくい靴を履くことです。堤防はコンクリート製が多く、雨に濡れると非常に滑りやすくなります。

ソールがしっかりとした防滑仕様の靴を選ぶだけで、転倒のリスクを大幅に減らせます。

また、レインウェアや防水の帽子なども必須です。身体が冷えやすい雨天時には、体温の低下を防ぐ装備が体調維持にも役立ちます。

次に注意したいのが、釣り道具の取り扱いです。

雨が降ると仕掛けが濡れて扱いづらくなるため、シンプルな構造のサビキ仕掛けや、あらかじめセット済みの道具を使うとトラブルが減ります。

仕掛けが絡んだり、エサが流されやすくなる場面も多くなるため、こまめなチェックと交換を意識しましょう。

さらに、雨によって海が濁ると潮の流れが変化し、魚の居場所も移動することがあります。

このようなときは、潮の動きが緩やかで水の透明度が比較的保たれている場所を選ぶことが効果的です。

例えば、堤防の湾内や入り組んだ内海側などが狙い目です。

このように、雨の日の堤防釣りでは、安全対策と仕掛けの工夫、水中環境の変化を理解することが成功のカギとなります。

危険を避けつつ、快適な釣行を楽しむための備えを怠らないようにしましょう。

雨の後 釣り アジが狙いやすい理由

雨が降った後は、アジが堤防や岸近くに寄ってくる傾向があり、釣りやすいタイミングと言えます。

普段よりも魚の活性が上がる場面が多く、特にサビキ釣りをする人にとっては好機です。

ただし、この現象にはいくつかの条件が重なることで起きるため、タイミングやポイントを見極める力も重要になります。

主な理由の一つとして、雨によって水中の酸素量が増えることが挙げられます。

降雨によって水面が撹拌されると、大気中の酸素が海水に溶け込みやすくなり、魚の活性が向上します。

これにより、アジなどの小型回遊魚がエサを求めて動き回りやすくなるのです。

また、雨によって山や道路からプランクトンや有機物が海に流れ込みます。

これに伴い、アジのエサとなる小魚や甲殻類も活発に動き始めるため、アジが岸寄りに集まりやすくなります。

釣り場によっては、雨の翌日にアジの群れが確認されることも少なくありません。

一方で、注意すべき点もあります。大量の雨が短時間に降ると、河口や湾内では淡水の影響で塩分濃度が低下します。

この「水潮」と呼ばれる状態になると、逆に魚がその場所を避けてしまうケースもあります。

したがって、雨の影響が穏やかな港内や、外洋に面した水の動きが安定しているエリアを選ぶのが理想的です。

アジが釣りやすくなる理由を理解しておくことで、雨上がりのタイミングをチャンスとして活かすことができます。

自然の変化を読み取り、最適なポイントで釣りを行うことが、釣果アップへの近道となるでしょう。

アジが雨の日に釣れる理由とは

アジは雨の日に釣れやすいとされる魚の一種です。

天候が悪化することで警戒心が緩み、餌に対する反応が良くなるからです。

これは釣り人にとって非常に魅力的な条件であり、天気が崩れた日でも釣行する価値を見出せる要素となります。

雨が降ると、空が曇って光量が減少します。この環境下では、水中の視界も暗くなり、魚が周囲の動きに敏感になりづらくなる傾向があります。

結果として、アジが仕掛けやエサを警戒せずに近づいてくることが多くなるのです。

特に日中の明るい時間帯であっても、曇天や雨によってアジが表層に出てくることがあるため、サビキ釣りには絶好の機会と言えるでしょう。

もう一つの要因は、人の少なさです。雨天時は釣り人が減るため、釣り場のプレッシャーが大きく下がります。

魚にとっても、人の気配が少ない方が落ち着いて行動しやすくなるため、活発にエサを探すようになります。

ただし、メリットばかりではありません。仕掛けが濡れて扱いづらくなる、雨水によってコマセの匂いや濃度が薄まってしまう、といった注意点も存在します。

こういったデメリットを補うには、蓄光スキンやフラッシャー付きの仕掛け、匂いの強いアミエビ系エサの使用が効果的です。

このように、アジは雨の日に釣れやすくなる複数の要素が重なることで、釣果が期待できるターゲットです。

ただの悪天候と捉えず、その特徴を活かした仕掛け選びやポイント選定を行えば、普段以上の釣果を目指すことも十分可能です。

雨 濁り 釣りが有利になる状況

雨が降ることで海や川の水は濁りやすくなりますが、この濁りが釣りにおいてプラスに働くケースがあることをご存知でしょうか。

特にサビキ釣りやルアー釣りでは、この「濁り」が魚の警戒心を下げ、釣果アップにつながることがあります。

濁りによって視界が遮られると、魚は仕掛けや糸、釣り人の動きに対する警戒心が緩みます。

普段は光の反射や仕掛けの違和感でエサを見破るような魚でも、濁った水中ではそれを判別しにくくなるため、アプローチが有効になりやすいのです。

特にアジやイワシなどの群れを狙うサビキ釣りでは、濁りのある状態で蓄光スキンやフラッシャー付きの仕掛けを使うことで、普段以上に魚の反応を得やすくなります。

例えば、雨が降り始めて2〜3時間後、水面近くがうっすら濁り始めるタイミングでは、魚の活性が一時的に上がる傾向があります。

この時期に派手な色や光を反射するタイプの仕掛けを投入すれば、魚の反応が良くなる可能性が高くなります。

また、トリック仕掛けのようにエサの匂いで誘う方法も、濁りの中では有効な手段です。

ただし、濁りが強すぎる場合は逆効果になることもあります。

泥や砂が舞いすぎて視界がほぼゼロになると、魚がエサを見つけにくくなるため、釣果が落ちることも考えられます。

また、濁りが川からの淡水流入によるものである場合、塩分濃度の低下によって魚が沖に避難してしまうケースもあります。

このように、濁りのある状況でもその濁りの強さや原因を見極めることで、有利に釣りを展開できるかどうかが決まります。

視認性の高い仕掛けや匂いの強いエサを使うなど、状況に応じた工夫を取り入れることが重要です。

釣り 雨量による釣果の違い

釣りにおいて雨量は非常に大きな影響を及ぼす要素の一つです。

単に「雨が降るかどうか」ではなく、「どのくらいの雨が降るか」によって魚の活性や居場所、そして釣り人の戦略までが変わってきます。

少量の雨、いわゆる小雨が降る程度であれば、魚にとってはむしろ好条件となることが多いです。

水面が柔らかく叩かれることで酸素が水中に溶け込みやすくなり、魚の動きが活発になります。特にアジやサバなどの回遊魚は、このような状況で表層付近までエサを求めて浮いてくることがあり、サビキ釣りとの相性が良くなります。

一方で、中雨〜大雨になると話は変わってきます。

短時間で多くの雨が降ると、河川から大量の淡水が海に流れ込み、海水の塩分濃度が下がってしまいます。

この変化に敏感な魚は居場所を移動したり、エサを食べなくなることがあります。また、大雨による水の濁りが強すぎると、魚が仕掛けを見失いやすくなり、結果として釣果が伸び悩む原因になります。

さらに、雨量が多いと釣り場の環境そのものにも影響が出てきます。

例えば堤防やテトラ帯では足元が滑りやすくなり、安全性の確保が難しくなることもあります。

釣行を強行する場合でも、適切な雨具や滑り止めの装備が必須です。

このように、釣りにおける雨量は単なる天気の変化ではなく、釣果に直結する要素です。

小雨ならばチャンスと捉えつつ、大雨の際は無理をせず、安全と状況判断を優先する姿勢が、結果的に良い釣りへとつながります。

雨の強さを事前に確認し、その日の戦略を組み立てることで、より安定した釣果が期待できます。

雨の日 釣り サビキで釣果を伸ばすコツ

-

アジ釣り(サビキ)で使いたい仕掛け

-

サビキ釣りに適したエサと選び方

-

雨の日 泳がせ釣りに切り替える判断

-

雨の日 ルアー海での効果的な選択

-

イカ釣り 雨の後に意識すること

-

雨の日の釣りにおすすめのタナ設定

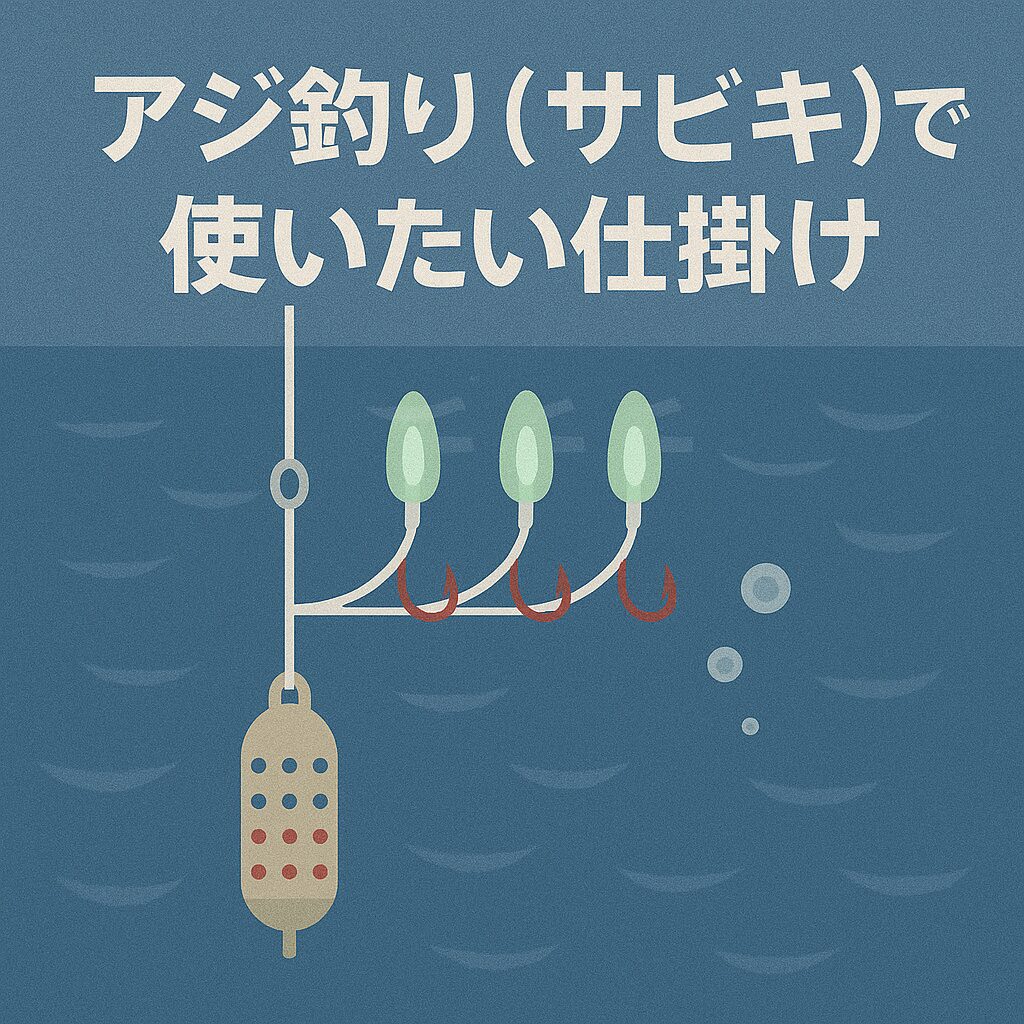

アジ釣り(サビキ)で使いたい仕掛け

アジ釣りをサビキで楽しむ場合、仕掛け選びは釣果に直結します。

特に雨の日や濁りが出ている状況では、通常とは異なる条件下での釣りとなるため、選ぶべき仕掛けにも工夫が必要です。

基本の考え方としては、「視認性」「誘引力」「扱いやすさ」の3点に注目すると良いでしょう。

まず、視認性の高い仕掛けは、濁った水中でもアジに気付かれやすくなります。

具体的には、蓄光スキンやフラッシャー付きの針が有効です。光を反射したり、自ら発光する素材が使われているため、魚の注意を引く力が高く、濁りの強い状況でもしっかりと存在感を出すことができます。

特に「ハヤブサ 小アジ専科」や「ささめ針 ボウズのがれ」などは、このタイプの仕掛けとして定評があります。

次に、誘引力を高めるためには、針の数や仕掛けの構造にも目を向けるべきです。

例えば、10本針のサビキは数釣りに向いており、群れが通過した瞬間を逃さず複数匹を狙うことができます。

加えて、リアルなエビ型スキンやピンク・オレンジなどの目立つカラーは、アジにとって違和感のない動きと色合いで反応を誘発しやすくなります。

さらに、仕掛けの扱いやすさも大事なポイントです。特に初心者の場合、絡まりにくい短めの全長設計や、下カゴ一体型などの手間が少ないタイプを選ぶとスムーズに釣りが行えます。

仕掛け交換の頻度が高くなる雨の日には、トラブルの少ない設計がストレスを軽減してくれるはずです。

このように、アジ釣り用のサビキ仕掛けを選ぶ際は、視認性・誘引力・操作性を意識することで、状況に応じたベストな選択が可能となります。

雨天時の釣行でも、仕掛けの工夫によって十分な釣果を狙えるでしょう。

東京湾金アジ 3本 F142

ささめ針(SASAME) D-814 激釣アジビシ 2本鈎 11号-3-3

サビキ釣りに適したエサと選び方

サビキ釣りでは、エサの選び方が釣果を大きく左右します。

特に雨天時は視界が悪くなるため、普段よりも「におい」や「見た目」のアピール力が求められます。

これらの条件を満たすエサを使うことで、雨によって活性が鈍った魚にも効果的にアプローチできます。

まず基本となるのは「アミエビ」です。

これはサビキ釣りの代表的なエサで、強烈な匂いによって広範囲から魚を寄せる力があります。

雨によって濁りが強くなる状況では、特にこの匂いが集魚力を発揮します。ただし、水分を吸いやすいため、雨が直接当たらないようフタ付きのコマセバケツを使うと良いでしょう。

次に「配合エサ」や「チューブタイプのアミエビ」も選択肢として優れています。

配合エサはアミエビに集魚剤を混ぜたもので、視認性や匂いをさらに高めた設計が特徴です。

チューブタイプのものにはラメ入りや蛍光色を配合した商品もあり、濁った水中でも目立ちやすくなっています。

手を汚さずに扱える利点もあり、初心者や子どもと一緒の釣行にも適しています。

さらに、エサ持ちを重視する場合には「シロメ」や「オキアミ」などの刺しエサを使用するのも効果的です。

アジがサイズアップしてくると、これらのエサの方が食い付きがよくなることもあります。

特に雨で魚が底層に沈んでいるようなときには、刺しエサをうまく使い分けてアプローチすることで、反応を引き出しやすくなります。

このように、サビキ釣りのエサ選びでは、環境の変化に応じて「におい」「色」「使いやすさ」をバランスよく考えることが重要です。

雨の日でもエサの工夫次第で十分な釣果を得ることが可能になります。

ダイワ(DAIWA) 釣り餌/サビキ アミのチャージ 600g/1200g 各種

雨の日 泳がせ釣りに切り替える判断

雨の日にサビキ釣りをしていて釣果が思わしくない場合、泳がせ釣りに切り替える判断が効果を生む場面があります。

泳がせ釣りとは、小魚をエサにして大物を狙う釣法で、雨による魚の行動変化を逆に利用できる釣り方です。

まず、泳がせ釣りに切り替えるべきタイミングとして、「小魚は釣れるのに、それ以上の釣果が伸びない」「魚のサイズが小さすぎる」「水中の濁りが強くなってきた」といった状況が挙げられます。

このようなときは、サビキで釣ったイワシやコノシロなどをエサにして、その周囲に潜む大型魚を狙う戦術が有効です。

雨によって水面近くに流れ込んだ虫や有機物を求めて小魚が活性化している状況では、当然それを捕食しに来る大型魚も動き始めます。

特に、堤防周辺では青物やシーバス、ヒラメなどが小魚の群れを狙って接岸してくることがあるため、泳がせ釣りのチャンスが広がります。

実際に泳がせ釣りに切り替える際は、仕掛けの選び方も大切です。

例えば、エレベーター仕掛けはタナを自由に調整できるため、魚の泳層が読めない雨の日でも柔軟に対応しやすくなります。

針の大きさやハリスの太さも、釣れる可能性のある魚種に応じて適切なものを選ぶと良いでしょう。

ただし、注意点としては、雨が強くなると足元が滑りやすくなるため、安全第一で行動することが求められます。

また、釣った小魚を弱らせずにキープするためのブクブクバケツ(エアポンプ付きバケツ)も必須アイテムとなります。

このように、雨の日の状況を的確に読み取り、状況に応じて泳がせ釣りに切り替える判断ができれば、普段は出会えないような大物との出会いが期待できる釣りとなります。

柔軟な発想と準備が、釣果を伸ばす鍵になるのです。

雨の日のルアー、海での効果的な選択

雨の日のルアー釣りでは、海の状況が普段とは異なるため、ルアー選びもそれに応じて調整することが重要です。

視界の悪化や水質の変化によって魚の反応が変わるため、選ぶルアーのカラーやアクション、サイズなどが釣果に大きな影響を与えます。

まず、視認性を重視したカラー選びが最優先です。

雨が降ると水中が濁りやすくなり、魚にとってルアーが見えにくくなります。

このような状況では、ピンク、チャート(蛍光グリーン)、オレンジ、ゴールドなどの明るく目立つカラーが効果的です。

これらの色は濁った海中でも目立ちやすく、魚の注意を引きやすくなります。

加えて、グロー(夜光)系や反射プレート付きのルアーも、暗い環境でのアピール力を高めてくれます。

アクションに関しては、強めのジャークや早めのリトリーブが効果的な場面もあります。

特に青物やシーバスなどの回遊魚を狙う場合、濁りで視界が悪くなった中でも本能的に反応するような、急な動きや強い波動を持つルアーが有効です。

例えば、バイブレーション系やスピンテールジグは、雨天時の低活性な魚にアピールしやすいタイプとして知られています。

ただし、あまりに雨が強く、波や風の影響が大きい場合は、操作性の悪化やルアーのコントロールが難しくなる点にも注意が必要です。

そのようなときは、重めのメタルジグや遠投性の高いルアーを使い、安定したキャストとリトリーブを心がけましょう。

このように、雨の日のルアー釣りでは「目立つカラー」「波動の強いアクション」「扱いやすい重量」の3点を意識することが、海での釣果アップにつながります。

状況に合わせたルアーの選択ができれば、悪天候でも十分に楽しめる釣りになります。

イカ釣り 雨の後に意識すること

イカ釣りを雨の後に行う場合、普段とは異なる自然条件がイカの行動や居場所に大きく影響するため、釣果を上げるにはポイント選びとアプローチ方法に注意が必要です。

特にアオリイカを狙うエギングでは、天候と潮の状態を正しく読み取ることが結果を左右します。

雨の影響で最も変化するのは、水温と塩分濃度です。

大雨の後は河口や湾内に大量の淡水が流れ込み、水温が一時的に下がり、塩分濃度も低下します。

イカはこの「水潮」に非常に敏感で、濁りが強くなった場所や塩分が極端に薄まった場所からは離れてしまう傾向があります。

このため、雨の後は河口から離れた外洋に面したポイントや、水深のある場所を選ぶことが重要です。

また、雨でプランクトンが海中に流れ込むと、それを餌にする小魚が活発になります。

イカもそれに釣られて動くため、小魚が溜まりやすい堤防の先端や潮通しの良い場所では、意外な好ポイントになることもあります。

こうした場所では、エギのカラーを濁りに強いピンク系やグロー系に変えてみると、イカの反応が良くなる可能性が高まります。

もう一つ注意したいのが、雨の後の風の影響です。

風が強いとエギの操作が難しくなるだけでなく、波でイカが警戒しやすくなります。

このような場合は風裏のポイントや、ウエイトの重いエギを使って操作性を確保することが求められます。

このように、イカ釣りでは雨の影響を受けた水の状態を理解し、場所と時間帯、エギの選び方を工夫することで、難しい状況下でもチャンスを見出すことができます。

単に「雨上がりだから釣れない」と諦めるのではなく、状況に応じた判断を下すことが釣果を分ける要因となります。

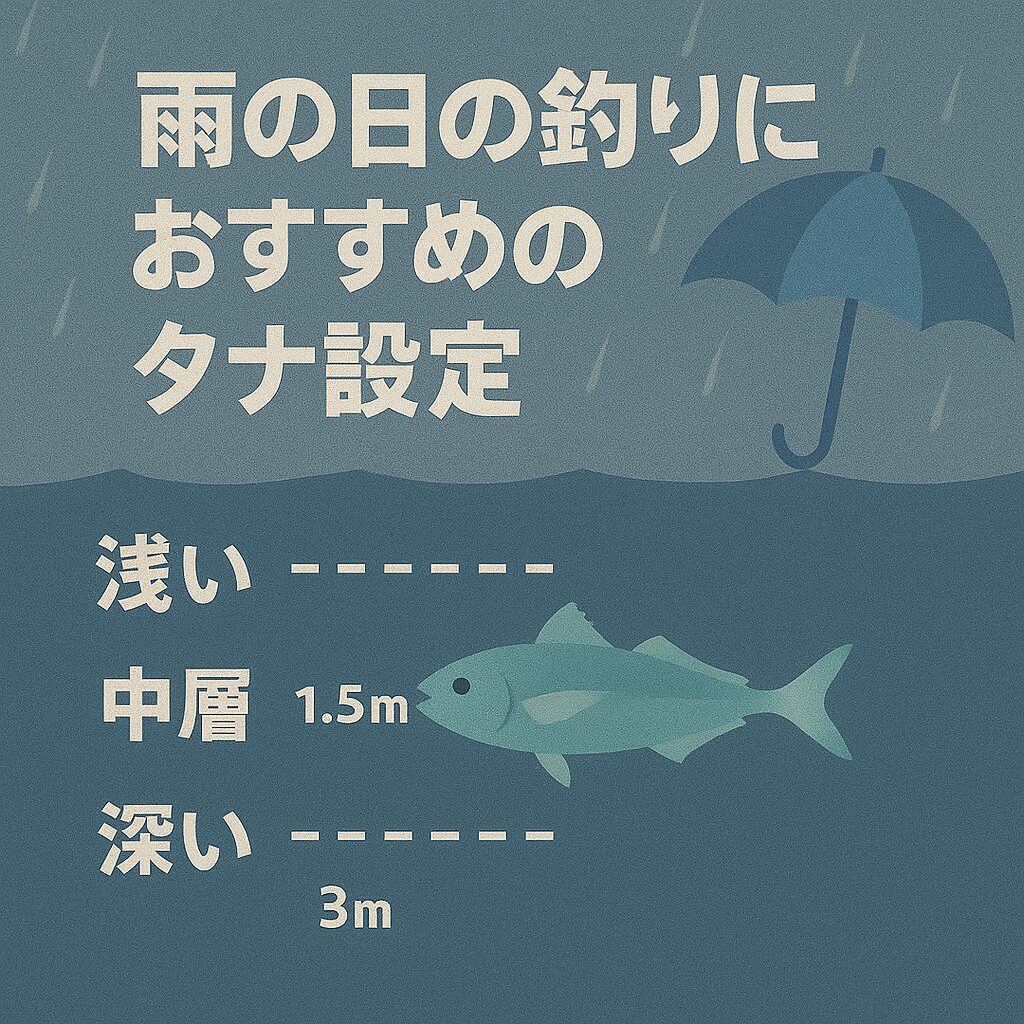

雨の日の釣りにおすすめのタナ設定

雨の日に魚がどの水深にいるかを見極めることは、釣果に直結する重要な要素です。

特にサビキ釣りでは、魚がどの層を回遊しているかによってアタリの数が大きく変わるため、タナ(=仕掛けの深さ)の調整がカギを握ります。

雨天時には水温や酸素濃度が変化しやすいため、普段とは異なる層に魚が集まることも多くあります。

雨が降ると、表層の水温が下がりやすくなります。

それによって魚がより深いタナに潜るケースがよく見られます。特にアジやイワシといった魚は、急な気温変化に敏感なため、通常よりも1〜2メートル深い位置を意識して探ると良いでしょう。

たとえば、普段は中層で釣れていたアジが、雨の日には底付近でしか反応しないということも珍しくありません。

タナの調整は、仕掛けを投入してから何秒で着底するかを数えることで、ある程度把握できます。

そこから巻き上げる回数を変えることで、仕掛けの位置を自在にコントロールできます。これにより、魚のいる層を的確に探りながら釣りを展開できます。

アタリがない場合は、5〜10分おきにタナを変えることを習慣づけると良いでしょう。

また、濁りが強い場合は、魚が表層に寄ることもあります。

これは水中が暗くなることで魚の警戒心が薄れるからです。このような場面では、逆に浅めのタナを探ることで予想外のヒットが得られることもあります。

つまり、状況によっては「深く沈める」ことが正解とは限らず、柔軟な判断が必要です。

このように、雨の日にはタナ設定を固定せず、魚の反応を見ながら小まめに変えていくことが釣果アップの秘訣になります。

水温、濁り、潮の動きといった要素を意識しながら、魚のいる層を丁寧に探る姿勢が大切です。

雨の日 釣り サビキで知っておくべき基礎と実践ポイント まとめ

-

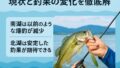

雨の日の堤防では滑りやすく事故に注意

-

防水ウェアと防滑シューズの着用が安全確保に有効

-

雨による濁りは魚の警戒心を下げる場合がある

-

サビキ仕掛けは蓄光スキンや派手なカラーが効果的

-

雨の後はアジが岸寄りしやすくなる傾向がある

-

酸素量の増加が魚の活性を高めることがある

-

小雨程度であれば魚の動きが活発になる場合が多い

-

大雨時は塩分濃度の変化で魚が沖に移動しやすい

-

エサは匂いが強いアミエビ系が雨天に適している

-

雨の日は刺しエサやチューブ型の視認性が高いものが有利

-

釣果が低迷した場合は泳がせ釣りへの切り替えも一手

-

雨天時のルアーは目立つ色と強い動きが効果的

-

イカ釣りでは水潮を避けて潮通しの良い場所が狙い目

-

雨の日は魚のタナが変化するため深さの調整が必要

-

天候に合わせた仕掛け選びと安全対策が成功の鍵となる